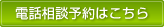

月別アーカイブ:2014年01月

サッカー中の膝のケガの種類と治療法

日体協公認ATのサッカートレーナー、愛知県高浜市の石川です。

前回は膝の痛みの中でも、繰り返し動作によって起こるスポーツ障害についてご説明しました。続く今回は、突発的な事故による膝のケガ、スポーツ外傷についてです。

膝のケガ

by The Bay Area Bias

サッカー選手によくある膝周りのケガとしては、

・膝をひねったせいで痛みや腫れ、膝の曲げ伸ばしができなくなる「半月板損傷(はんげつばんそんしょう)」

・相手とインサイドで蹴り合った時などに起こりやすい「側副靭帯損傷(そくふくじんたいそんしょう)」

・ジャンプの着地時に膝を内側にひねるなどして発症しやすい「前十字靭帯損傷(ぜんじゅうじじんたいそんしょう)」

などがあげられます。

膝のケガの予防法

こうしたスポーツ外傷は突発的な事故なので、それ自体を回避することは困難です。

ですが、スポーツ障害同様、筋肉や関節の柔軟性を高めたり、疲労を溜めなかったりすることで、ケガをする確率を減らすことは可能です。

また、ケガの少ないプロスポーツ選手は、インナーマッスル(深層筋)が強い、とも言われています。

膝のケガの治療法

では、実際にケガをしてしまったら、どうすれば良いのでしょう?

ケガをした現場での応急処置の基本は、RICE処置と呼ばれる「Rest(安静)」「Ice(冷却)」「Compression(圧迫)」「Elevation(挙上)」です。

ケガをした直後は、膝が腫れ上がったり熱を帯びたりして激しい痛みを伴いながら、急性の炎症が広まっていきます。そのため、すぐに膝に負担がかからない状態で休ませ、氷などで患部を冷やすことが重要です。こうした処置が早ければ早いほど、症状の悪化も抑えられますし、その後の回復も早めることができます。

また、痛みや違和感が続く場合は、自己判断せずに早めに整形外科で診断を受け、接骨院などを併用しながら、治療とリハビリに専念するようにしましょう。

さらに、膝の痛みにより通常の練習ができない時であっても、単に見学しているだけでなく、上半身の筋トレや心肺機能の強化等、できるトレーニングを行なうことで、早期復帰を実現したり、今までにないプレースタイルを身につけられるなど、ピンチをチャンスに変えることができます。

サッカー選手の宿命「膝の痛み」の種類と予防法

愛知県のサッカートレーナー、日体協公認ATの石川です。

ご存知のように、サッカーというスポーツは相手との接触が多く、下半身を酷使します。走る、跳ぶ、急停止する、方向転換する等、膝に大きな負担をかけます。

その結果、サッカー選手に最も多く頻発し、重大な怪我になりやすいのが「膝のケガ」です。

膝の痛み

by J.J. Verhoef

膝のケガの原因と種類

膝のケガは、原因により大きく2つに分けられます。

一つ目は、膝の使いすぎによって起こる障害です(スポーツ障害)。

二つ目は、突発的な事故によって起こる怪我です(スポーツ外傷)。

今回はまず、スポーツ障害の概要についてご説明します。サッカー選手がなりやすい膝のスポーツ障害としては、

・ランニングを頻繁に行なう人で発症しやすい膝の外側の痛み「腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん:ランナー膝)」

・キックやダッシュ、ジャンプを繰り返すことで膝の皿の下が痛み出す「膝蓋腱炎(しつがいけんえん:ジャンパー膝)」

・10~15才の成長期に発症しやすく膝の下の骨が突き出て痛む「オスグッド病」

等があります。

こうしたスポーツ障害はある種「スポーツ選手の宿命」でもありますが、日頃からの十分な身体のケアを行なうことで、予防することが可能となってきます。

スポーツ障害を予防するための9つのケア

1. 練習前に必ずウォーミングアップやストレッチを行い、筋肉や関節を軟らかくする

2. 練習後も必ずクールダウンやストレッチを行い、疲労物質を溜めないようにする

3. 筋肉や関節、腱への負担が少ない、正しいフォームで運動する

4. 太ももの前面の筋肉(大腿四頭筋)や膝周りの筋肉を強化して、膝関節への負担を減らす

5. 適度に休息をとり、筋肉がいわゆる「超回復」する期間を作る

6. 身体の回復に不可欠な、十分な食事とバランスの良い栄養を摂る

7. 足の形状や角度にあったシューズを選び、身体への負担を減らす

8. 成長期は無理をせずに、フィジカルトレーニングよりもテクニック系の練習に重きを置く

9. 上記の全てについての必要性や知識・理解を深める

また、もし膝に痛みを感じたら、自己判断せずに早めに医療機関を受診することで、症状の悪化を防ぎ、早期に復帰できるようになります。

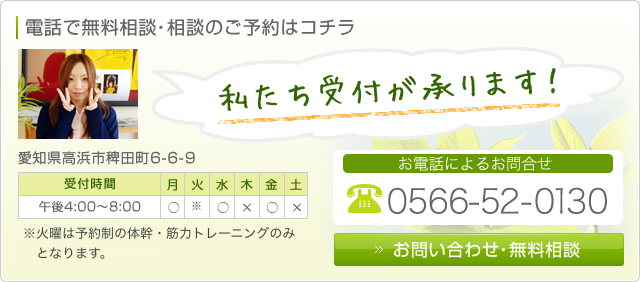

スポーツトレーナーの種類と仕事とは?

愛知県高浜市のサッカートレーナー、日体協公認ATの石川です。

スポーツ界における日本人の活躍は目覚しいものがあります。2012年のロンドンオリンピックでも、女子サッカーは銀メダル、男子も4位入賞を果たしたことはまだ記憶に新しいのではないでしょうか?

また、ソチ冬季オリンピックが来年2月と迫っており、さらには6月のサッカーワールドカップと続きます。選手の皆さんの活躍を期待するのは、僕だけではないでしょう。

実は、そんな選手の活躍の裏では様々な方の支えがあります。その中の一つが、スポーツトレーナーの存在です。スポーツで身体を傷めた人に対する応急処置やリハビリ、トレーニング指導、コンディショニング管理などをしています。

サッカートレーナー

by Roubicek

スポーツトレーナーの主な種類

スポーツトレーナーの中には大きく3種類の人がいます。

1つ目は、柔道整復師や鍼灸師などの国家資格を取得した治療家です。接骨院や鍼灸院を開業したり、実際にケガの治療を行なったりすることができます。

2つ目は、アスレチックトレーナー(略称:AT)やメディカルトレーナー、フィットネストレーナーなどの各団体の資格取得者です。中でもチームや選手たちと一緒に帯同して、現場で活動を行なうのはアスレチックトレーナーです。

そして3つ目は、治療家でありアスレチックトレーナーでもある方で、プロチームや一流選手に帯同しているの方の大半は、こうしたプロフェッショナルたちです。

日体協公認ATと他の資格との大きな違い

現在日本のスポーツトレーナーの資格は、国家資格のように統一された規格がないため、各団体によりその基準はまちまちです。そのため中には学校へ数年通えば誰でも資格を取得できるものもあります。

一方、日本体育協会認定のAT は非常に狭き門であり、日本で最も権威のあるスポーツトレーナーの資格です。

以前は5年がかりで取得する必要がありましたし、現在も地域の体育関連団体の推薦を得て、トレーナー実績を十分積んでいたとしても、認められないことがしばしばあります。

事実、2011年時点でATの登録者数は日本で3番目に多い愛知県でも60名程度しかいません。

また、ATとなる過程で、その分野の日本のトップの先生方などから直接教えを乞う機会を得られるため、一般のトレーナーでは知り得ないような専門的な知識を有していることもATの強みです。